はじめに

先日、LinuCレベル1 101に無事合格しました!

初めてLinuxの資格に挑戦したので最初は不安もありましたが、独学で約1カ月半コツコツ続けて、一発合格することができました。

もともと僕は、実務でサーバーを触った経験はほとんどない完全な未経験レベルからのスタートでした。

それでも、教材と学習サイトをうまく組み合わせることで、知識ゼロからでも合格ラインに到達できました。

LinuCは、サーバーやインフラに関わるエンジニアを目指す人には定番の資格ですが、

「Linuxを基礎から学びたい」という人にとっても非常に良い入門資格だと感じます。

この記事では、実際に使った教材・勉強法・そして合格のために意識したポイントをすべて紹介します。

「未経験だけど挑戦してみたい」「独学で受かるの?」という方の参考になれば嬉しいです。

LinuCについて

LinuC(リナック)レベル1 Version 10.0 は、

Linuxシステムの基本操作や管理を行うためのスキルを証明する資格です。

仮想環境やコンテナの扱い、ファイル操作、パッケージ管理など、

実際の運用現場で必要とされる幅広い知識が問われます。

試験は2つに分かれており、

「101試験」と「102試験」 の両方に合格するとLinuCレベル1として認定されます。

受験の順番はどちらからでもOKで、各試験は90分・60問のCBT形式(パソコンで回答)です。

認定の有効期限は5年間で、期間内に2試験を合格すればレベル1が正式に付与されます。

LinuC 101試験の出題範囲は、次の5つのセクション構成になっています👇

-

Linuxのインストールと仮想マシン・コンテナの利用

-

ファイル・ディレクトリの操作と管理

-

GNUとUnixのコマンド

-

リポジトリとパッケージ管理

-

ハードウェア、ディスク、パーティション、ファイルシステム

この5つのセクションを軸に勉強を進めていくことで、試験範囲を網羅できます。

参考:LinuC公式

勉強法の全体像

-

勉強期間:約1カ月半

-

学習時間:平日 1〜1.5時間(通勤時間中心)、休日 2時間程度(トータル約60時間程度)

基本的には平日の通勤時間往復1時間20分程度

をスマホで問題演習することで進めました。

最初の2週間で全体像をつかみ、残りの期間で反復練習と模擬試験対策を中心に行いました。

「毎日少しでも触れる」を意識して続けたことが、一番大きかったと思います。

使用したテキスト紹介

Ping-t(Web問題演習サイト)

スマホからでも使えるので、通勤中に大活躍しました。

僕は往復1時間20分の通勤時間をフルに使って、毎日20〜30問を解くのを習慣化。

ちょっとしたスキマ時間でもサクッと問題を解けるのがPing-tの最大の魅力です。

Ping-tの良いところは、

-

問題数が非常に多い

-

解説が丁寧で理解しやすい

-

間違えた問題は自動で「復習リスト」に入る

このおかげで、苦手分野をピンポイントで克服できるのが強みです。

さらに、LinuC 101に関しては無料で問題演習が可能というのも大きなメリット。

登録さえすれば誰でも使えるので、最初の1冊目の教材としてもぴったりです。

また、「コマンド問題(通称:コマモン)」も無料で解ける点も非常にありがたいです。

このコマンド問題は本番試験でも頻出で、全60問中5〜10問ほどがコマンド入力形式で出題されます。

僕は最初に選択式問題を一通り解いてから、仕上げとしてコマモンに取り組みました。

選択式で内容を理解してからコマンドを打つことで、「理屈」だけでなく「手の感覚」でも覚えられます。

最終的に意識したのはこの2点👇

-

正答率80%以下の問題を中心に繰り返す

-

模擬試験モードで本番に近い形式に慣れる

この2つを意識するだけで、自然と得点が安定してきます。

Ping-tを使い倒すことが、合格への最短ルートだと感じました。

Linux教科書 LinuC レベル1 スピードマスター問題集 Version10.0対応

僕の場合、勉強の中心はあくまでPing-tで問題を数多く解くことでした。

ただ、Ping-tでは出題されない問題や少し違う切り口の問題にも触れておきたかったため、

このテキストを使って不足している問題数をカバーする形で学習を進めました。

資格勉強では、やはり**「質のいい問題を数多く解くこと」**が合格への近道だと思っています。

正直、Ping-tだけでも十分合格を狙える内容ですが、

「万が一」を考えてこのテキストでも学習を行いました。

この本にはコマンド問題(通称:コマモン)も適度にちりばめられており、解説も肉厚です。

Ping-tでカバーしきれないトピックや設定ファイル関連の理解を深める教材としてもピッタリ。

さらに、各問題には重要度が★〜★★★で表示されているため、

学習の優先順位をつけやすいのも便利でした。

僕は★1の問題で苦手な分野は一旦パスして、★2〜3を中心に進めることで、

効率よく全範囲をカバーできました。

さらに、巻末には模擬試験も付いているので、

試験直前の力試しにも活用できます。

実際に時間を測って解くと、本番の感覚をつかむ練習になりました。

LinuC 技術解説無料セミナー(YouTube公式チャンネル)

基本的には「参考書」と「Ping-t」で学習を進めましたが、

理解があいまいな部分や、背景知識をもう少し深掘りしたいときには

**YouTubeの「LinuC 技術解説無料セミナー」**も活用しました。

この動画シリーズは、

単なる試験対策というよりもLinuxの仕組みを講義形式で丁寧に解説してくれる内容になっていて、

「資格を取るだけでなく、しっかり理解したい」という人には特におすすめです。

僕自身も空いた時間に気になるテーマだけをピンポイントで視聴して、

テキストではイメージしにくい部分を補う形で使いました。

具体的な勉強法

1. まずはping-t全体を一周してLinuxの世界観をつかむ

最初はわからない単語ばかりでも気にしないで大丈夫です。

「Linuxってこういう仕組みなんだな」とざっくり理解することを目的に進めましょう。

特に、ファイル構造(/etc, /home, /varなど)とよく使うコマンドの種類を押さえることが大切です。

僕の場合は、最初から参考書を何冊も読むのではなく、

問題集で出てきた内容をその都度Chat-GPTやネットで調べて理解を深めるようにしていました。

そのおかげで、テキストを増やさなくても自然と知識が定着しました。

2. コマンドを「使う」意識で覚える

cp, mv, tar, grep, find などのコマンドは試験でも頻出です。

単語帳のように暗記するのではなく、実際に手を動かして覚えることを強くおすすめします。

僕の場合は Windows PC に Ubuntu をインストールし、

普段GUI(エクスプローラー)で行っているファイル操作を、あえてターミナルで行うようにしました。

コピーや移動、圧縮・展開などを一つずつコマンドで実行してみると、

「ファイルの構造」や「オプションの意味」が自然と体に染みつきます。

また、Ping-tなどで出てきた問題のコマンドを実際に打って挙動を確かめるようにもしていました。

自分の目で結果を確認できるため、ただ読むよりも圧倒的に記憶に残りやすかったです。

Linuxの勉強は「読んで覚える」よりも「触って覚える」が圧倒的に効率的。

ターミナル上で小さな実験を繰り返すことが、理解と定着の一番の近道だと感じました。

3. Ping-tで反復練習

Ping-tでは、間違えた問題を何度も解いて「自信のない項目」を潰していきました。

毎回の演習結果がグラフで見えるので、モチベーション維持にもつながります。

正答率が8割を超える頃には、問題の傾向もつかめてきて、安心感が出てきました。

4. 直前1週間は模擬試験モードのみ

本番と同じ時間(90分)を計って模擬試験を実施。

時間配分を体で覚えることが目的です。

試験当日の流れ・注意点

LinuCは**CBT形式(パソコンで回答)**の試験です。

会場に行くとスタッフの案内で本人確認 → ロッカーに荷物を預け → 試験ブースへ。

-

問題数:60問前後

-

試験時間:90分

-

合格ライン:65〜70%前後

操作はシンプルで、クリックで回答して「次へ」ボタンを押すだけ。

途中で見直しもできるので、難しい問題は一旦飛ばして後から戻るのがおすすめです。

実際に受けてみると、Ping-tの模擬試験とほとんど同じ形式で安心できました。

結果とスコア

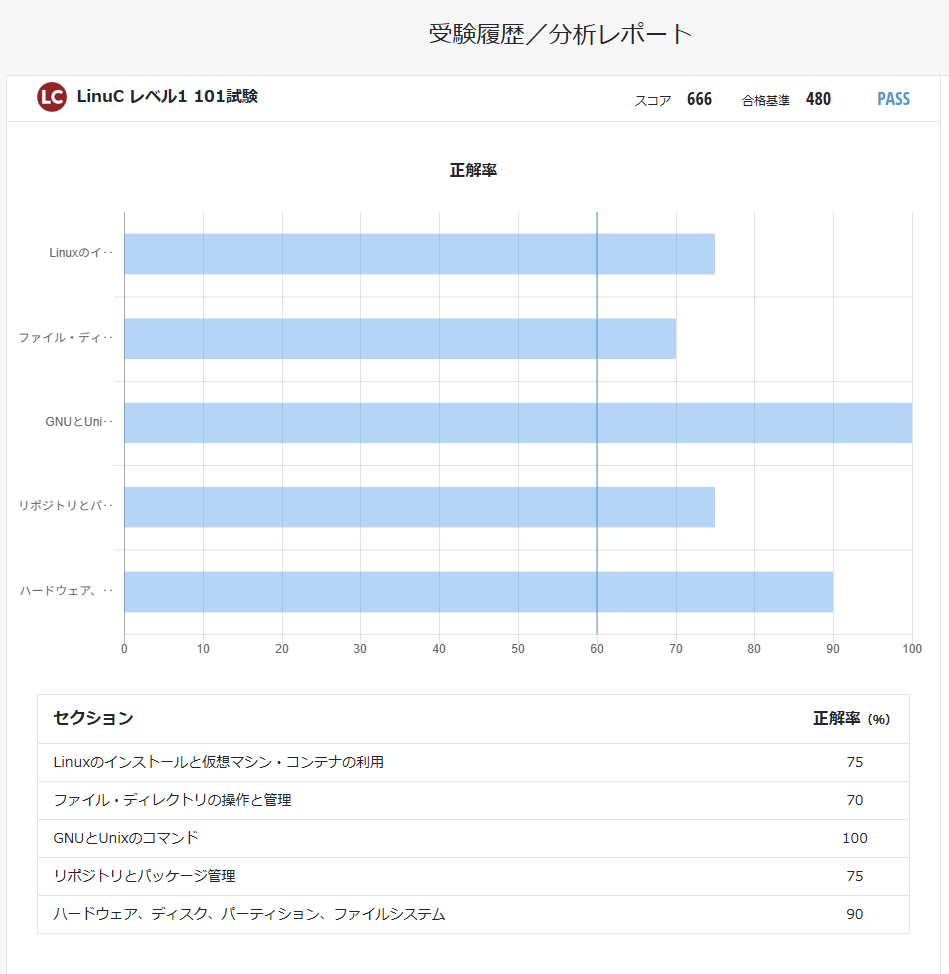

最後に、実際のスコアを載せておきます。

僕は2025年9月20日に受験し、

スコアは800点が満点のところ666点(合格基準480点)で無事に合格しました。

セクションごとの正答率は以下の通りです👇

| セクション | 正答率 |

|---|---|

| Linuxのインストールと仮想マシン・コンテナの利用 | 75% |

| ファイル・ディレクトリの操作と管理 | 70% |

| GNUとUnixのコマンド | 100% |

| リポジトリとパッケージ管理 | 75% |

| ハードウェア、ディスク、パーティション、ファイルシステム | 90% |

全体としてはコマンド関連の得点が特に高く、

日々ターミナルで手を動かして学習していたことが大きかったと感じます。

(↓実際の分析レポート画面はこちら)

まとめ

独学でもLinuC 101は十分合格可能です。

大切なのは「毎日Linuxに触れること」と「反復練習で定着させること」。

特にPing-tは強力な味方になるので、スキマ時間を活用してコツコツ取り組むのがおすすめです。

これから受験する人は、

-

公式テキストで基礎を固める

-

Ping-tで問題を解く

-

模擬試験で仕上げる

この3ステップを意識してみてください。

焦らず地道に続ければ、1カ月半でもしっかり合格できます!

コメント